日本は自然災害が発生しやすい国です。

台風、突風や竜巻、豪雨、洪水、河川の氾濫、大雪、雪崩、地滑りや土石流といった土砂災害、地震、津波、火山の噴火、落雷や乾燥が原因の山火事…。

発生を防ぐことはできませんが、自助・共助・公助のための防災対策にしっかりと取り組むことで、被害を小さく抑えることは可能です。

防災対策の3つの柱

自助:自分(家族)の命や財産を自分(家族)で守ること

共助:仲間(地域・組織等のグループ)と協力して命や財産を守ること

公助:公的機関(消防・自衛隊・行政など)が行う支援や救助活動のこと

このうち、共助や公助については、自治体・企業・学校等の団体や公的機関が

- 避難訓練や救助訓練の実施

- 屋外スピーカーや戸別受信機を使った防災放送テスト

- ハザードマップの作成

- 河川工事や擁壁工等の設置

- 避難所(避難場所)の設置

- 救援物資の確保

といった取り組みを行っています。

けれど、自助に関して言えば、「具体的にどんな取り組みをすればいいかわからない」「防災バッグすら持っていない」「いざというときに落ち着いて行動できるか不安」という人も多く、心理的にも物理的にも災害に対する備えが十分とは言えない状況です。

そこで、今回の記事では、個人・家族レベルでどの程度災害に備えられているかを紙面で確認する「自助のための防災対策チェックリスト」と、体験を通して確認する「模擬避難訓練」&「お試し避難生活」について紹介します。

自助のための防災対策チェックリスト

みなさん(個人または家族)は、ある日突然襲ってくる自然災害に自分(たち)がどれくらい備えられていると思いますか。

防災対策のポイントが細かく確認できる「自助のための防災対策チェックリスト」を使って、現状を確認してみてください。

自家用車を持っている場合

ペットがいる場合

最大で17項目のうち、いくつにチェックが入りましたか。

個人・家族レベルの防災対策:実践編

たとえすべての項目にチェックが入ったとしても、まだ万全の防災対策ができているとは言えません。

あくまでも必要なものや知識が揃っているだけで、そういったものや知識を生かして落ち着いて行動できるかどうかはその時になってみないとわからないからです。

そこで、次におすすめするのが模擬避難訓練とお試し避難生活の実践です。

避難訓練

方法1:地域のイベント化

基本的に、①自分(たち)の知識と装備が十分であること、②いざというときに慌てず、落ち着いて行動できるように心身を慣らすことが、個人・家族レベルの避難訓練の目的です。

ただし、ひとり(1組)だけで行うよりも、自治体(行政)に働きかけて、避難訓練を同じ避難所を使う住民が誰でも任意で参加できる地域のイベントにするほうが、より現実的で結果的に得られるものが多くなります。

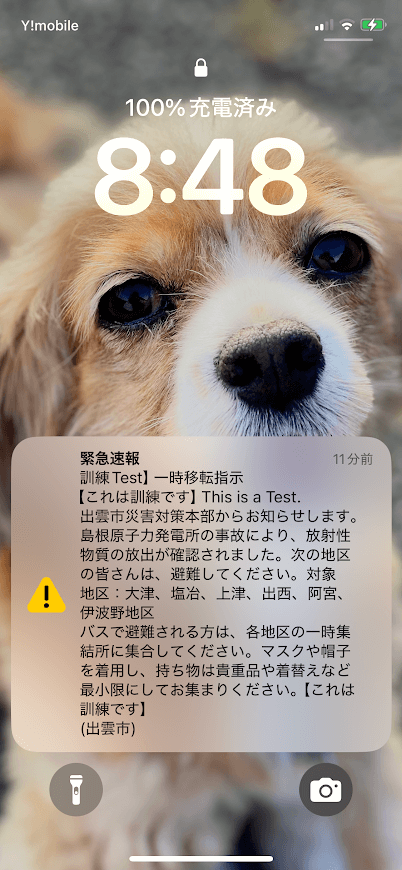

私のスマホに実際に届いた訓練のお知らせです。

該当地域に住んでいないので、はっきりとは言えませんが、本当に地域ぐるみで避難訓練を行ったのであれば、出雲市は防災訓練の最先端を行っていることになります!

周囲の目が気にならない

例えば、ある何でもない日に、たったひとり(1家族)で避難訓練をしている人(たち)を見かけたら、どう思いますか。

防災への関心が薄く、集団の一員であることが大好きな日本人の目には、奇異に映るのではないでしょうか。

残念な話ですが、人目を気にしない人(たち)でないと、ひとり(1家族)だけで行う避難訓練は難しいかもしれません。

公助のための防災対策の評価や見直しができる

地域全体を対象とした避難訓練は、自治体(行政)にとって、

- 避難所や避難ルートの有用性・妥当性

- 想定している移動手段の妥当性(どこまで車で行けるかなど)

- 指定の避難所や避難ルートが使えない場合の第2・第3プラン

- 避難所のスペースや救援物資の量

- 救援物資の保管場所(災害が起こってから運ぶのか、各避難所に常備してあるのか)

など、公助のための防災対策を評価し、必要に応じて見直すいい機会になります。

また、イベントの最後に備蓄してある食品を使って避難食をふるまえば、多くの参加者を呼び込めるだけでなく、食品の賞味期限切れを心配する必要もなくなります。

共助の意識が高まる

何よりも、住民間のコミュニケーションが増え、連帯感や助け合いの気持ちが強まります。

避難誘導、高齢者や乳幼児のサポートをどうするかなど、実際に体験したからこそ得られる新たな気付きもあるでしょう。

やり方2:個人・家族だけで実践

「自治体(行政)の協力が得られない」「あくまでも個人・家族だけで避難訓練をしたい」という場合には、「移動」と「荷造り・運搬」を別々に分けて確認すると、人目が気になりません。

移動

一般的に、ほとんどの避難所は自宅から2km圏内にあり、徒歩での避難が原則です。

そこで、散歩に行く感覚で、避難グッズは持たずに自宅から避難所まで避難ルートを歩いてみます。

途中まで車での移動が許可されている場合も、駐車場所がわからない場合や、車での移動が困難な場合を想定して歩いてみることをおすすめします。

1度目は、予想外の障害等がないか確認しながら、指示されたルートを進みます。

2度目は、あえて雨や雪など天候の悪い日や、停電を想定しながら夕方以降の暗い時間帯を選んで歩いてみます。

3度目は、地図上であらかじめ確認しておいた臨時の避難所や別ルートが妥当かどうか確認します。

荷造り・運搬

避難の際、確実に避難所に届けたいのは、防災グッズではなく、人間です。

荷物を運ぶ人の安全を脅かしたり、足かせになりかねない形での運搬は本末転倒です。

年代別のおすすめの運搬方法

若年(子供を含む)~中年層:両手が自由に使えるリュック型を背負って運ぶ

高齢者:歩行の支えになるシルバーカーのようなキャリーカート式を押して運ぶ

なお、乳幼児を運ぶ場合は、普段使いもできる避難用抱っこ紐がベストです。

荷物の重量

リュック型で運べる荷物の重量は、男性15kg、女性10kgが目安と言われていますが、個人差があります。

キャリーカート式はたいてい10kg程度まで積載可能ですが、動かせるかどうかは道路状況と押す人の体力次第です。

以上を踏まえ、まずは持ち出し用に用意した防災グッズを、家族で、または入れ物ごとに分配します。

すべて入りきらない、または重すぎて運べない場合は、詰め方を工夫したり、優先順位の高いものを詰めます。

ということで、無理なく荷物を運搬できるかどうかの確認は、自宅の敷地内や家の中でも可能です。

お試し避難生活

避難生活を送る上で最も大切なのは、命を守るのに最低限必要な防災グッズがあるかどうかです。

けれど、命の危険が去ってしまうと、次に気になるのが快適さです。

そこで、お試し避難生活では、断水や停電など、ライフラインが寸断された状況で、防災グッズのみを使って快適に生活できるかどうか確認します。

体験日:週末や3連休など、日常生活に支障が出ない連続した2~3日間

体験場所:自宅(キャンプにするのもOK)

お試し体験の内容

- 衣類、寝具:避難所に避難した場合を想定し、持ち出し用グッズに入っているもののみ使用

- 飲食:自宅避難用の防災備蓄品・用具を使用

- 衛生面(トイレ・お風呂など):自宅の設備は使わず、避難用の備蓄品・用具を使用

- 充電等:自宅避難用の備蓄品・用具を使用

注意すべきポイント

実際、自宅であれ、避難所であれ、被災者が避難生活を送る上で一番困ったのがトイレだそうです。

- 水が流れないと、すぐにトイレが汚れる

- 汚れたトイレに行かなくて済むように、水分の摂取をひかえたせいで健康被害が出る

- トイレをきれいにしようと汲んできた水を流すと、トイレが逆流したり、下水処理施設等に被害が及ぶ

水洗トイレは、ライフラインが復旧しているだけでなく、排水設備や処理施設も機能していると確認できるまでは完全に使用禁止であると心しておきましょう。

次に困ったのが、飲料水。

- 大容量の容器に入っていると、移動の際、1つ入れ物(リュックやキャリーカート)にしか入らない

- 飲みにくい上に、非衛生的

この問題は、同じ分量の水でも500mlのペットボトルなどに小分けにすれば、解消できます。

- 水分はとれても、栄養補給やストレスの緩和には役立たない

避難食は炭水化物が多く、栄養が偏りがちです。また、避難生活では、ありとあらゆることがストレスの原因になります。

水以外にもお茶やコーヒー、野菜ジュースなど、数種類の飲み物があると、普段使いもできて、賞味期限切れの心配もありません。

\個人的なおすすめは水に溶かして飲むだけの粉末飲料/

まとめ

今回は、個人・家族レベルでどの程度災害に備えられているか確認できる

- 自助のための防災対策チェックリスト

- 模擬避難訓練

- お試し避難生活

について紹介しました。

そのうちではなく、思いったらすぐに自助のための防災対策を始めましょう。