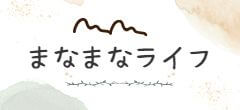

早春の山菜、ふきのとう。

春先の都会のスーパーなら、1パックに5~6個入って400円前後というところでしょうか。

けれどちょっと田舎に足を運べばタダ同然で天然ものが手に入ります。

気分転換や運動不足の解消もかねて、もれなく新鮮な空気が味わえるふきのとう採りに出かけませんか。

ふきのとうの基本情報

「ふきのとう」は「ふき」の蕾(花茎)の部分です。

土の中にある地下茎から直接地表に顔を出し、成長しても花が咲くだけで、ふきにはなりません。

ふきのとうには雄花(黄色)と雌花(白)があり、どちらも食用可ですが、肝毒性の強いペタシテニン(別名:フキノトキシン)が含まれています。

また、雄花の花粉はアレルギーの原因になることもあります。

こういった成分のせいで、ふきのとうには独特の苦みがありますが、同時に薬効もあり、乾燥させたものは漢方薬として解熱や清熱、喉の痛みを取ったり、内出血や腫れを抑えると言われています。

「薹が立つ」:(ある目的に)最適な時期を過ぎる(盛りを過ぎる)の意。

ふきの薹(花茎)は伸びた後、硬さも苦みも強くなるので、「ふきのとうが伸びる(立つ)=食べ頃を過ぎてしまった」と考えられることに由来する表現。

ここ1週間ほど、顔を出したばかりのふきのとう探しにあけくれている私自身は、すっかり薹が立っていますが…。(🤣)

ふきのとうの見つけ方

採れる時期

ふきのとうは、早春にとれる山菜の中では比較的早く顔を見せるほうです。

一般的には雪解けのころと言われていますが、雪のあるなしにかかわらず、寒さが少し緩んだかなというころが採れ始めの目安です。

今年、私の地元(出雲)では、気温が一気に20度近くまで上がった2月の半ばあたりから、ぽつぽつと顔を見せ始めました。

採れる場所

ふきのとうの親であるふきは日本原産の山菜で、全国の山野に自生しています。

耐寒性に強く、水分の多い土壌を好むため、田んぼのあぜ道や畑・道路脇、河原の土手、山間の斜面や沢、林道沿いなどに生えます。

私の場合、まず水路脇の斜面のてっぺんに近いところで群生を見つけ、その後2週間ほどして斜面の底にあたる水路のすぐ上あたりで群生を見つけました。河原や田んぼの土手ではまだ見つけたことがありません。

なお、ふきは多年草なので、夏に葉を広げた後は基本的に枯れてしまい、翌年ふきのとうと同じかそれよりも後の時期に新しい葉っぱを出します。

ふきの近くにふきのとうがあるのは間違いありませんが、すぐそばとは限りません。

その上、葉っぱを目印にして見つけたふきのとうは、既に薹が立っている可能性が高いでしょう。

そんなときは、代わりにふきを採りましょう。

そして、薹のたったふきのとうがあった場所をしっかりと覚えておき、来年こそちょっと早めにふきのとう採りに出かけるといいでしょう。

ふきのとうの採り方

準備するもの

防水シューズ・長靴

水気を好むふきのとうは、たとえ天気がよくてもじめじめしているようなところに生えているので、採りに行くときは滑り止めの効いた防水シューズや長靴を履いていくのがお勧めです。

園芸用ハサミ

ふきのとうには、前述したように毒性があり、この毒が最も多く含まれているのが地下茎です。

ふきのとうはひねると簡単にちぎれますが、心配な人は園芸用ハサミを持参して、ふくらみの下のところから切り取りましょう。

作業手袋

ふきのとうは触ったからと言って健康被害が出ることはありませんが、アクのせいでヘアカラーがついた時のように爪や皮膚が茶色く変色し、すぐに洗わないとなかなか色が抜けない可能性が無きにしも非ずです。

特にはさみを使わず、指先でひねってふきのとうを採る場合は、作業手袋をしておくことをお勧めします。

2025年3月20日追記:

気温も低いし…と、油断していたら、ふきのとう採りでマダニにかまれてしまいました。

採るときの注意点

ふきのとうを採るときに気をつけたいのは、地下茎を残すことです。

第1に地下茎ごと料理したせいで健康に害を及ぼすというリスクをなくすため、そして第2に今後もふきのとう採りを楽しむためです。

ふきのとうは、地下茎があるところから毎年顔を出し、その地下茎を伸ばすことで広がっていきます。

水分の多い土の中に生えているので、強く引っ張って根(地下茎)こそぎ採ってしまわないよう注意しましょう。

そして何よりも注意したいのが、森林法です。

自分以外の誰か(私有地・公有地)が所有する土地で、山菜を採って持ち帰ることは、森林窃盗に該当するおそれがあります。

森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

森林法197条

森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

森林法198条

近くに民家があれば、土地の所有者がだれか聞いて、採取の許可を得るか、確認の取りようがない上に、どう見ても長年放ったらかしにされているような場所の場合は、刑罰を覚悟の上、自己責任で行動してください。

ふきのとう(ふき)を味わう際の注意点

農林水産省の「ふき・ふきのとうはあく抜きして食べましょう」によると、ふきのとうの有害成分であるペタシテニンは加熱しても減少しませんが、水溶性なのでアク抜きすることで減少させられるそうです。(農林水産省のPDFファイルには一般的なあく抜きの仕方も載っています。)

アク抜きに重曹を使う(お湯1リットルに対して重曹小さじ1程度を入れ、3~5分茹で、冷水にさらす)と、色鮮やかに仕上がります。

伝統的には「アク抜きありの調理法」が一般的でしたが、近年では「山菜本来の味や栄養成分を楽しもう」と、あえてあく抜きをしないレシピも見受けられます。

万が一ということも考えられるので、ふきのとうを味わうときには、

- アク抜きをする

- 1度に大量に食べない

ことを(肝毒性が強いだけに)肝に銘じておきましょう。

ちなみに、個人的にはふきのとうは天ぷらにするのとふきのとう味噌が好きです。

天ぷらを作るとき、衣にマヨネーズを入れるとカラッと仕上がります。余ったふきのとうの天ぷらはおみそ汁に入れてもおいしいですよ。

ふきのとう味噌のレシピ

食材:

- アク抜きしたふきのとう 5個

- みそ 大さじ4

- 酒 大さじ3

- 砂糖 大さじ2

- みりん 大さじ1

- 油 大さじ1~2

*みその塩辛さによって砂糖の量を調整してください。

作り方:

- アク抜きしたふきのとうを細かく刻む

- 油を入れて温めた鍋(フライパン)に刻んだふきのとうを入れ、しゃもじで2分ほど炒める(火加減は中火)

- ふきのとうにしっかりと油が絡んだら火を弱め、調味料をすべて投入して、3~4分くらいしゃもじで練るように混ぜる

ふきのとう味噌は、マヨネーズをちょっと混ぜておにぎりに塗って焼いたり、クリームチーズと一緒にバケットに塗って食べたりと、様々なアレンジが楽しめます。

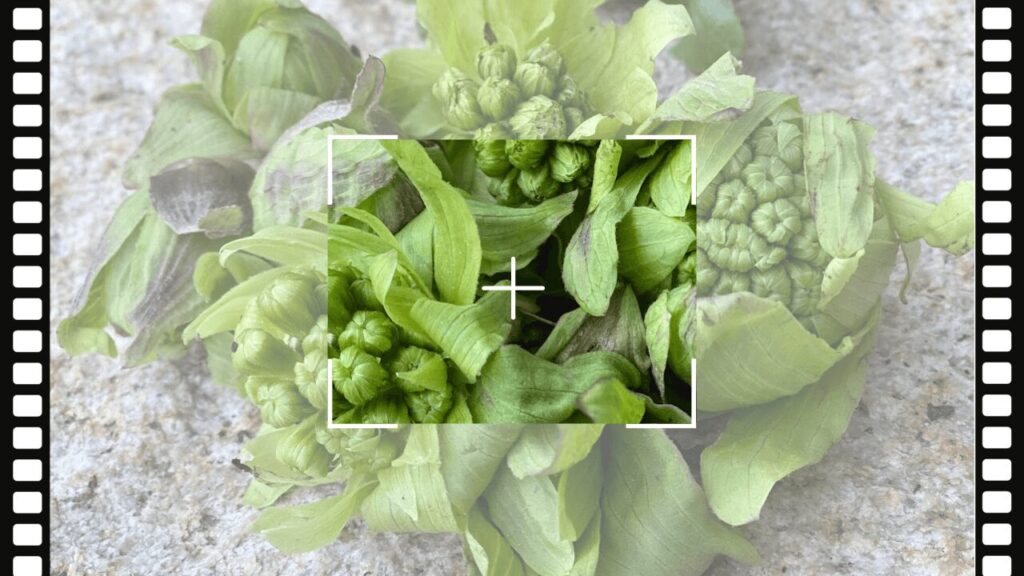

「ふきのとうを探せ!」

ここからは「いろんな事情で今年はふきのとう探しに行けそうもない」「実際に出かける前にふきのとう採りの練習をしたい」または「単に暇」な人たちのために、ふきのとうが隠れた写真をいくつか用意しました。

さて、あなたはいくつ見つけられるかな。(写真をクリックすると拡大します。)

写真1:隠れているふきのとうは5つ。

写真2:隠れているふきのとうは3つ。

写真3:隠れているふきのとうは2つ。

写真4:隠れているふきのとうは5つ。

写真5:隠れているふきのとうは4つ。

写真6:隠れているふきのとうは6つ。

写真7:隠れているふきのとうは4つ。

写真8:隠れているふきのとうは8つ。

正解はこちら!

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

\「○○を探せ!」シリーズ/