先日久々に会った高校の同級生に近況をきかれたので、「ブログをやってる」と答えたら、きょとんとされてしまいました。

ブログって何?

とりあえずスマホで私のブログを見せ、あとは簡単な説明だけでその場を切り抜けましたが、「私と同世代の人はきっとみんなこんな感じなんだろうな」と、中高年とインターネットの関係をまざまざと見せつけられた気がしました。

そこで、今回はネット検索に慣れておらず、果たしてこの記事にたどり着けるかどうかも怪しい中高年のみなさんにもわかってもらえるよう、インターネットを利用した情報発信ツールについて簡単に説明したいと思います。

加えて、インターネットを利用しているときにしょっちゅう見かけるカタカナ語についてもいくつか説明します。

情報発信ツール

ブログ

ブログは「Weblog(ウェブログ)」が短縮されてできた言葉で、ウェブサイトの一形態です。

もともとは、「個人や企業の考えや日々の活動を自分(たち)のために記録(ログ)した日記や日誌のようなコンテンツを時系列に積み上げたウェブサイト」を指していました。

けれど現在では、「読者のために情報を発信し、コメントの受け付けや外部リンク・アクションボタンなどの設置によって、コミュニケーションを多方向に広げた交流サイトやアフィリエイトサイト」もブログに含まれるようになっています。

さらに、ウェブサイトそのものではなく、定期的に公開・更新される、サイト内の情報発信のための1セクションも、ブログと呼ばれています。

ブログには、①複数のテーマやジャンルに関する記事を掲載した雑記ブログと、②特定のテーマやジャンルに絞った記事のみを掲載している特化ブログの2種類があります。

ウェブサイト

英語の「Website」は、「Web(インターネット上の文字や画像、動画などの閲覧を可能にするサービス)と「Site」(場所・敷地)の2つの単語からできています。

つまりウェブサイトとは、インターネット(ウェブ)上にある、同一ドメインを持つウェブページが集まった場所のことで、その目的は記事や画像・映像等の情報の発信です。

ドメインとかウェブページとかわからない言葉だらけなんですけど…。

いまみなさんが目にしているのが、「https://manamahna.com」というドメインの「まなまなライフ」というウェブサイト内にあるウェブページの1つ(この記事)です。

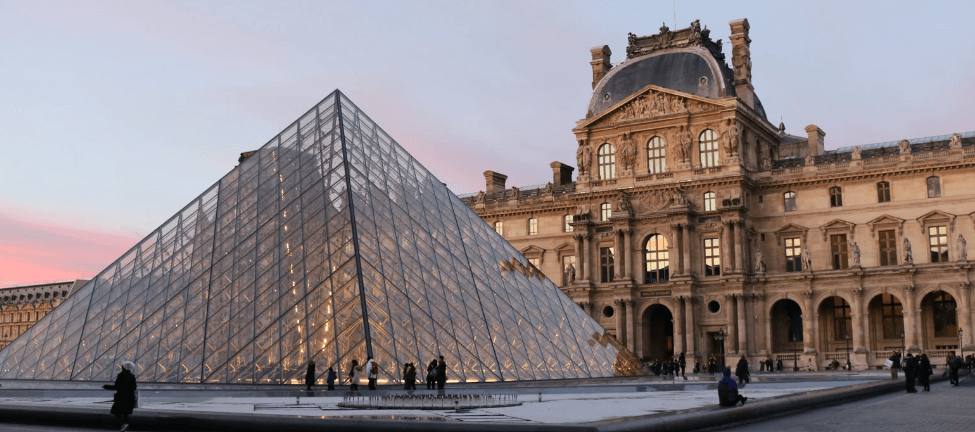

この説明でわかりにくいようなら、ウェブサイトを美術館のような建物に例えてみるといいかもしれません。

ウェブサイトはインターネット上にあり、美術館は現実の世界に存在します。

ドメインは建物を識別する住所のようなものであり、ウェブページはそれぞれにドアのある部屋のようなものになります。

部屋の中には記事や画像・映像といった情報が詰まっていて、その情報を求めていろいろな人がやってきます。

そして建物の顔、玄関やロビーにあたるのがホームページです。

ウェブサイトにはブログサイト以外にも、様々な種類・形態があります。

- コーポレートサイト:企業を紹介するパンフレットのようなサイト

- ECサイト:ネット上で商品を販売するネットショップのサイト

- リクルートサイト:採用に関する情報を提供するサイト

- ブランディングサイト:商品やサービス、ブランド等の魅力を情緒に訴える形で紹介するサイト

- キャンペーンサイト:商品やサービスを期間限定でアピールするサイト

- メディア(ポータル)サイト:ニュースやコンテンツ記事で構成されている大規模サイト

など。

ホームページ

先ほども述べたように、ホームページは本来、他のウェブページへの入口となるようにデザインされたウェブサイトの拠点となるページです。

トップページと呼ばれることもあります。

ウェブサイトとしてのブログにもホームページがあり、たいていの場合、サイト名で検索して出てくるページがホームページです。

ちなみに、何か知りたいことがあってキーワード検索したときにリストアップされて出てくるのは、ほとんどの場合、ホームページ以外のウェブページです。

なお、日本ではホームページとウェブサイトがほぼ同じ意味で使われており、外国人相手に話をするのでもない限り、「ホームページ=ウェブサイト」という認識で問題ありません。

SNS(ソーシャルメディア)

SNSは、Social Networking Serviceの略で、日本語なら「社会的なつながりを築くサービス」とでも訳せばいいのでしょうか。

実際には、テキストや写真・画像・動画の掲載が可能な上に、電話やビデオ通話、チャット機能までついている、インターネット上のコミュニケーションサービスの総称です。「ソーシャルメディア」とも呼ばれています。

SNSには数多くの種類があって、日本では

- LINE:9,500万人

- YouTube:7,000万人

- X:4,500万人

- Instagram:3,300万人

- Facebook:2,600万人

が利用者数のTop5です。

参考資料:Gaiax「2024年7月版!性別・年齢別 SNSユーザー数(X(Twitter)、Instagram、TikTokなど13媒体)」

そういえば、ブログが何かわからなかった高校の同級生も、家族や友人とのコミュニケーションにはもっぱらLINEを使っていると言ってました。

また、SNSの個人利用率は、

- 50代:79・6%

- 60代:71.7%

- 70代:60.7%

- 80歳以上:47.4%

と、中高年でもかなり高い数値を示しています。

参考資料:総務省「令和3年通信利用動向調査の結果」

これだけたくさんの人が使ってるなら、SNSの説明は「LINEとかXとか…」って、SNSの種類をリストアップするだけでいいかも。

\SNSのセキュリティ対策は大丈夫?/

その他のネット関連用語

デバイス

デバイスとは、スマートフォンやパソコン、タブレットといったコンピュータ端末のことです。そういった機器に接続して使う装置を意味することもあります。

「端末」「機器」「装置」などがデバイスの日本語訳になります。

ソフト(ウェア)

ソフトウェアとは、コンピューターに対して命令を出すプログラムで、ソフトと省略されて使われることが多いです。

ブラウザ

ブラウザは、ウェブサイトを閲覧するために使うソフトです。

代表的なブラウザに、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、 Internet Explorerなどがあります。

サーチエンジン(検索エンジン)

ブラウザとよく混同されるものに、サーチエンジン(検索エンジン)があります。

サーチエンジン(検索エンジン)は、インターネット上の情報(Webページ、画像、動画など)を検索して表示するシステムです。

よく使われるのが、Google、Yahoo!、Bingなどです。

アプリ

アプリとは、アプリケーションソフトウエアの略称です。

特定の目的や機能を遂行するための専用ソフト(ウエア)のことで、スマホやタブレット、PC(パソコン)にインストールしないと使えません。

よく使われているアプリの例:

スマホやPCのホーム画面で見かけるのがアプリです。

デバイスの基本操作で使われる用語

インストール

インストールは、①ソフト(ウェア)をデバイスに保存(ダウンロード)したのち、②使えるような状態にすることです。

ダウンロードとアップロード

インストールの第一段階でもあることから、よく混同される言葉にダウンロードがあります。

ダウンロードは、英語の「down(下へ)」と「load(積み荷)」が組み合わさってできた言葉で、ソフトに限らず、インターネット上にある文書や画像、映像といったファイルをデバイスに保存することです。

一方アップロードは「up(上へ)」と「load(積み荷)」が組み合わさった言葉なので、ダウンロードとはファイルの移動する向きが逆になり、デバイスに保存しているファイルをインターネット上に転送することを意味します。

なお、当サイトには私がアップロードした写真とイラストを掲載した「Gallery」があり、誰でも無料で気に入った画像をダウンロードできるようになっています。

スマホの基本操作で使われる用語

クリック

クリックとはマウスのボタン(通常は左側)をカチッと1回押すことで、コンピューターに「選択」「実行」「開く」といった直接的なアクション(例えばリンク先に飛ぶ)を起こさせます。

一方、同じクリックでも右側のボタンをクリックする右クリックでは、「切り取り」「コピー」「貼り付け」のような、操作メニューのリストが表示されます。

ダブルクリックの場合には、マウスのボタン(通常は左側)を素早く2回押します。フォルダーやファイルを開いたり、プログラムを呼び出したりするときに使います。

タップ

タップとは、タッチパネルのあるスマホやiPadなどの画面を指でポンと触れることです。

ダブルタップはタップをすばやく2回行うことで、表示を拡大したり縮小したりするときに使われたりします。

ロングタップ(長押し)は、指を画面からすぐ離すのではなく、しばらく触れたままの状態にして、別のアクション(コピー&ペーストや保存など)リストを表示させるときに使います。

スクロール

スクロールは表示されている画面を上下左右に動かすことです。

コンテンツが大きすぎて画面内に収まりきらないときなど、スクロールバーやカーソルキー(PC)のドラッグや指(スマホなど)で動かします。

ドラッグ

ドラッグは、カーソル(PC)や指(スマホなど)を画面上の操作対象(画像やアイコンなど)の上でホールド(長押し)したまま、任意の場所に移動させることです。

スワイプ

スワイプはスマホなどの画面に置いた指を滑らせることです。

画面を切り替えたり、写真を次々に見ていくときに知っていると便利な操作です。

まとめ

インターネット関連の用語はほぼすべて英語をカタカナ読みしたものです。

ブログ・ウェブサイト・ホームページ・SNSは、どれもインターネット上で情報を発信するためのサービス・ツールで、簡単にまとめると、

- ウェブサイト:記事や画像・映像を公開するウェブ上の場所

- ブログ:ウェブサイトの一種、またはサイト内の1セクションで、定期的に新しい情報(記事)が公開・更新される

- ホームページ:ウェブサイトの顔となるトップページ。日本ではウェブサイトとほぼ同義で使われる

- SNS:テキストやイメージ・動画の掲載、電話やビデオ通話、チャット機能のあるコミュニケーションサービス・ツール。(例:LINEやX、Instagramなど。)

となります。

インターネットを有効に活用するうえで知っておくと役に立つ用語:

- デバイス:スマートフォンやパソコン、タブレットといったコンピュータ端末

- ソフト(ウェア):コンピューターに対して命令を出すプログラム

- ブラウザ:WEBサイトを閲覧するために使うソフト

- サーチエンジン(検索エンジン):インターネット上の情報(Webページ、画像、動画など)を検索して表示するシステムおよびプログラム

- アプリ:特定の目的や機能を遂行するための専用ソフト

デバイスの基本操作で使われる用語の意味:

- インストール:ソフト(ウェア)をデバイスに保存して、使えるような状態にすること

- ダウンロード:インターネット上にあるファイルをデバイスに保存すること

- アップロード:デバイスに保存しているファイルをインターネット上に転送すること

スマホの基本操作で使われる用語の意味:

- クリック:マウスのボタン(通常は左側)をカチッと1回押すこと

- タップ:タッチパネルの画面に指でポンと触れること

- スクロール:表示されている画面を上下左右に動かすこと

- ドラッグ:画面上の操作対象(画像やアイコンなど)の上でホールド(長押し)したまま、任意の場所に移動させること

- スワイプ:タッチパネルの画面に置いた指を滑らせること

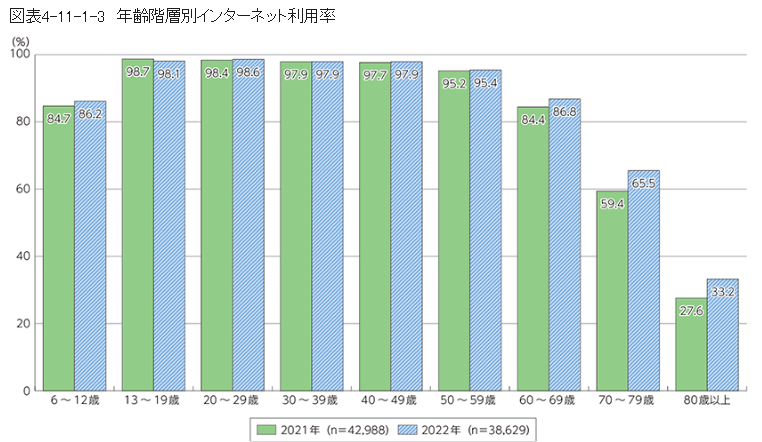

おまけ:中高年とインターネットの利用

総務省のデータによれば、2022年の個人によるインターネット利用率は84.9%に上ります。

参考資料:総務省「令和5年 情報通信に関する現状報告 第2部 情報通信分野の現状と課題」

ちなみにインターネットを利用する目的で一番多いのがSNSへのアクセスで、そのSNSの利用目的の1位は知人とコミュニケーションをとること、2位が情報検索です。

また、プライベートでインターネットを利用する際に使っている端末(デバイス)は、個人保有率の高さからスマホが圧倒的多数です。

中高年は、タップするだけで簡単に操作が可能なスマホのアプリからSNSにアクセスし、知人とのコミュニケーションを楽しむことを第一の目的にインターネットを利用している人が多い。