先日、知人から英語がわからなくて困っていると相談を受けました。

今度長女がグアムで結婚式をすることになったんだけど、「ホテルは予約してあるから、航空券は自分で取ってね」って言われちゃって。

海外旅行なんてしたことないし、とにかく娘に言われるがまま、パスポートを取って、格安サイトでチケットを購入したら、チケット情報のリンク先がアメリカの航空会社のホームページで全部英語なのよ。

ちょっとスマホかして。

このEnglishって書いてあるところをタップしたら、日本語が選べるはず。

あらやだ、こんなに簡単だったんだ。時間取らせてごめんね~。

ぜんぜん。

でも、おめでたいこととはいえ、初めての海外旅行がツアーじゃないなんて、いろいろと手配が大変じゃない?グアムはアメリカ領だから、たぶんESTAとかも必要でしょ。もう取った?

えっ、ESTAって何?

ESTAっていうのは、ビザなしでアメリカに入国するのに必要な電子渡航認証システムなんだけど。事前にオンラインで申請して取っておかないと、航空機への搭乗や入国を拒否される可能性があるよ。

うぐっ、知らなかった…。

ということで、今回は①ツアーではなく個人手配(格安航空券利用)で、②初めての海外旅行を計画中、しかも③英語が苦手という人向けに、訪問先でまさかの入国拒否なんてことがないように、いつごろまでにどんな準備をしておくべきか説明します。

中にはオンラインでしかできない手続きや、取得までに時間がかかる許可証や証明書もあるので、旅行計画には最低でも半年はかけたいものです。

格安チケットサイトでの航空券購入(+ホテルの予約)は確かにお得ですが、旅行に関する情報やサービスを提供してくれる担当者がいないため、必要な書類や手続きの不備で最悪の場合、入国を拒否されることがあります。

*かなり長い記事なので、「準備に関する詳細は必要ない」という人は海外旅行の準備チェックリストにジャンプしてください。

- 海外旅行の準備ガイド

- ステップ1-1:安全情報の確認(出発の6か月前くらいまで)

- ステップ1-2:入国に必要な書類や手続きの詳細確認(出発の6か月前くらいまで)

- ステップ1-3:入国に必須ではないが、推奨される準備の把握(出発の6か月前くらいまで)

- ステップ2:書類等の申請・登録・手続きの開始(ステップ1の終了後)

- ステップ3-1:書類等の取得・登録・手続きの完了確認(出発の1~3か月前くらいまで)

- ステップ3-2:安全情報の再確認(出発の1~3か月前くらいまで)

- ステップ4-1:重要書類等のコピー・プリントアウトの作成(出発の1週間前くらいまで)

- ステップ4-2:入国審査用の英語リスト作成(出発の1週間前くらいまで)

- ステップ4-3:両替(出発の1週間前くらいまで)

- ステップ4-4:変換プラグの購入(出発の1週間前くらいまで)

- ステップ5-1:スマホの設定変更(出発前日)

- ステップ5-2:持ち物の最終チェック(出発前日)

- 海外旅行の準備チェックリスト

- まとめ

海外旅行の準備ガイド

ステップ1-1:安全情報の確認(出発の6か月前くらいまで)

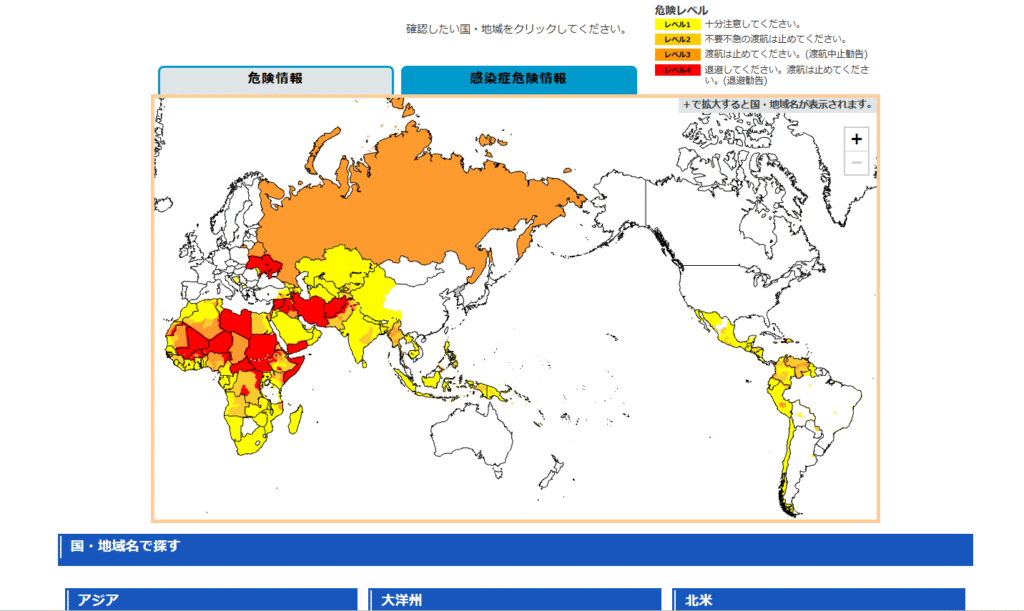

訪問したい国が決まったら、まず外務省の海外安全ホームページでその国への渡航が安全かどうか確認しておくことをおすすめします。

一般的な危険度と感染症の危険度が、地図上、または国名で確認できるようになっています。

また、同じく外務省海外安全情報発信サービス「たびレジ」に登録しておくと、

- 出発前でも旅先の安全情報を入手

- 旅行中、最新情報を受信

- 現地で事件・事故に巻き込まれても素早く支援

が得られます。

ステップ1-2:入国に必要な書類や手続きの詳細確認(出発の6か月前くらいまで)

安全が確認出来たら、次は入国に必要な書類や手続きの詳細をチェックしていきます。

実際、訪問する国によって、入国に必要な書類や手続きは異なります。

一般的にはパスポート、ビザまたは渡航認証、税関申告書、出入国カード、航空券、他にも出国用の航空券やワクチン・予防接種証明書、未成年者の渡航同意書や海外旅行保険などを必須とする国があります。

「国名 観光局」「国名 入国 必要書類」等で検索すると、その国への入国や旅行準備に関する基本情報が出てくるので。それぞれの書類や手続きに関して以下の点をチェックするようにしましょう。

パスポート

海外旅行にパスポートが必要なことは、ほとんど誰もが知るところだと思います。

けれど、そのパスポートの残存有効期間(有効期限までの日数)が渡航先の入国条件を満たしていないと、入国を拒否される可能性があることはご存じでしょうか。

また、国によっては未使用の査証ページ数を規定しているところもあります。

残存有効期間が足りない、またはギリギリ、未使用の査証ページ数が足りない人は、パスポートの更新をしたほうがいいでしょう。

パスポートの申請

パスポートは、国内で申請した場合、受け取りまでに大体9日から2週間ほどかかります。申請には、

- 一般旅券発給申請書:パスポートの申請窓口か、外務省の「パスポート申請ダウンロード」から入手できます。

- 戸籍謄本(全部事項証明書):6ヶ月以内に発行された原本1通

- 写真:6ヶ月以内に撮影された縦45mm×横35mmの規格に合致する写真1枚。サイズ以外にも細かい制限があるので、「旅券用提出写真についてのお知らせ」を必ず参照すること。

- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

が原則必要です。

また、追加書類が必要になるケースもあるので、詳しくは各都道府県旅券事務所のホームページで確認してください。

*パスポートの受け取りは本人しかできません。

ビザまたは渡航認証

ビザというのは、外国に入国・滞在するのに必要な許可証のことです。渡航先の国の大使館や領事館でパスポートの有効性と渡航者の身元が保証されれば、パスポートに添付する形で発行されます。

ただし、すべての国が外国人に対してビザの取得を義務付けているわけではありません。

日本人が海外に観光目的で短期間しか滞在しない場合、①ビザの取得が必須な国、②ビザは免除されるが、渡航認証が必要な国、③ビザが不要な国があるので、

- 渡航先が上の①~③のどの国にあたるか

- ビザまたは渡航認証が必要な場合、

- 申請方法

- 事前申請か現地申請(アライバルビザを導入している)か

- オンラインか郵送か大使館・領事館に出向く必要があるか

- 申請から発行までにかかる日数

- 料金と支払方法:有料の場合、基本はクレジットカード払い。ただし、PayPal等のオンライン決済・銀行振り込み・コンビニ払いが可能な場合あり

- 代行申請が可能かどうか

- 申請方法

確認する必要があります。

なお、ビザ・渡航認証は年齢に関係なく、1人(1つのパスポート)に1枚必要です。

最も信頼できるのは、渡航先の大使館・領事館のウェブサイトに掲載されている情報ですが、外務省や旅行会社のホームページ、渡航先の国の観光局ホームページでも確認は可能です。

2024年11月30日 午前0時(グアム現地時間)以降、事前(渡航日の7日前までを推奨)のオンライン登録(Guam-CNMI ETA)が必須となっています。

税関申告書

税関申告書とは、日本から渡航先に入国する際、または渡航先から日本に帰国(入国)する際、所持している物品の内容、個数、金額等を入国先の税関に申告するための書類です。

税関申告書は旅行者1名につき1枚必要です。ただし、家族旅行で全員が一緒に税関審査を受ける場合に限り、家族の人数を記入すれば、1家族1枚でOKです。

申告の手続きは、①航空機内か到着した空港で書類(紙のフォーム)を入手・記入、②事前にオンラインで登録、③申告不要と、国によって異なります。

ビザ・渡航認証同様、税関申告書に関しても、渡航先の大使館・領事館のウェブサイト、外務省や旅行会社のホームページ、渡航先の国の観光局ホームページで、

- 申告の必要性

- 必要な場合、オンラインによる事前申請(電子税関申告書)か、到着前・到着時の申請(紙のフォーム)か

- オンラインによる事前申請(電子税関申告書)の場合、登録期限(いつまでに登録すればいいか)

確認しておきましょう。

なお、税関申告書(紙のフォーム)はほとんどの国で渡航先の言語版に加え、英語版の入手・利用が可能です。

また、項目名等に違いはありますが、申告書の基本的な内容は国によってそれほど違いません。

書類の作成を代行業者に依頼することは可能ですが、旅行者本人が手続きをするのが一般的です。

英語が苦手な人は、あらかじめ日本に帰国する際に提出する「携帯品・別送品申告書」の英語版と日本語版をダウンロードし、英語版を印刷、必要事項を英語で記入しておくと、渡航先に入国する際、その通りにコピーすればいいだけなので、慌てずにすむでしょう。

*日本語版のダウンロードは、あくまでも英語版の税関申告書のおおよその内容を把握するためです。

*英語版にある「Address in Japan (Accommodation)」には渡航先の宿泊施設を記入します。

税関申告書に関しては、2025年2月4日以降、原則として電子版の「EDF(GUAM Electronic Declaration Form)」のみが有効になっています。申請は渡航日の72時間前から可能。ただし、渡航前に申請が完了しなかった場合は、空港の手荷物受取エリア内にある専用のWi-Fiに接続することで、その場で申告手続きを行うことが可能です。

申請方法やフォームへの入力の仕方は、グアム政府観光協が提供している「 EDF申請方法マニュアル_(PDF)」を参考にしてみてください。

もう1つ、税関申告書に関連してチェックしておきたいのが、持ち込み禁止や持ち込み制限がある品目です。

日本ではありきたりのものでも、渡航先や利用する航空会社によっては持ち込み禁止や制限がかけられているものがあります。

例:タイでは電子タバコの持ち込みが禁止されているだけでなく、国内で所持するのも違法。

「国名 持ち込み禁止 持ち込み制限」で検索すると同時に、航空会社のウェブサイトで国際便への持ち込み禁止・制限についても確認しておきましょう。

また、病院で処方された薬を持っていく場合は、麻薬と間違われないように、持参する薬が何なのか証明する英文の「薬剤携行証明書」があると安心です。

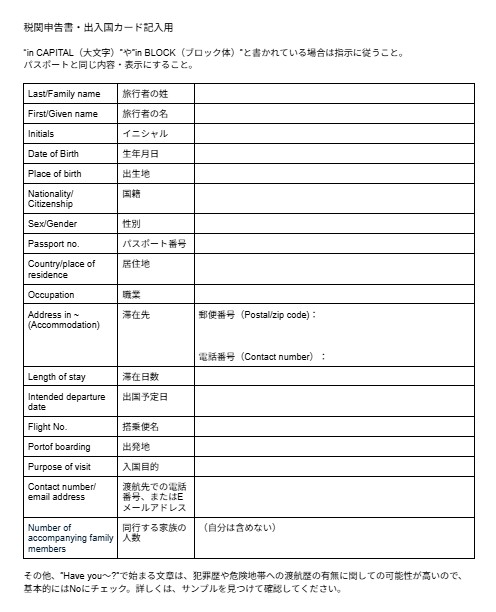

出入国カード(EDカード)

出入国カードとは、外国に入国、または出国する際に入国審査官に提出しなければならない書類で、年齢に関係なく、1人(1つのパスポート)に1枚必要です。

出入国カードも、①航空機内か到着した空港で書類(紙のフォーム)を入手・記入、②事前にオンラインで登録、③提出不要と、国によって手続きの仕方が変わります。

前述したサイト等で詳細をチェックする際には、

- 提出の必要性

- 必要な場合、オンラインによる事前申請か、到着前・到着時の申請(紙のフォーム)か

- オンラインによる事前申請の場合、登録期限(いつまでに登録すればいいか)

を確認しましょう。

なお、出入国カードに記入する内容は国によって様々ですが、主なものに、

- 旅行者の氏名(Last/Family name・First/Given name)

- 生年月日(Date of Birth):日(DD)・月(MM)・年(YYYY)の順である場合が多い。

- 国籍(Nationality/Citizenship):Japanese

- 性別(Sex/Gender):男性(Male)女性(Female)

- パスポート番号(Passport No.)

- 居住地(Country/Place of residence):都道府県名, Japanのみの場合と現住所をフルで書く場合あり

- 職業(Occupation)

- 滞在先(Address in~):

- ホテル名だけでなく、郵便番号や住所、電話番号が必要な可能性大

- 日によって違う施設に滞在する場合は、初日に泊まる施設の情報を記入

- 決まっていない場合は人気の宿泊施設の情報を記入

- 滞在日数(Length of stay)

- 搭乗便名(Flight No.)

- 出発地(Port of Boarding)

- 入国目的(Purpose of visit):観光ならSightseeingやTourを選択

- 署名(Signature):パスポートと同じ署名

などがあります。

入国前・入国時に紙のフォームに記入する場合に備えて、英語での記入例がないか確認し、問題なく記入できるようにしておきましょう。(航空機内で配布された場合、わからなければCAさんにきくことも可能です。)

航空券

おそらくこの記事を読んでくださっているのは、①海外旅行に不慣れなだけでなく、②英語にも自信がない方たちだと思います。

航空券自体は、航空会社や旅行会社に限らず、格安チケットサイトなどから予約購入できますが、上の2つの条件に当てはまる人は、できれば旅行会社経由でチケットを入手するか、日本の航空会社を利用することをおすすめします。

一番いいのは、さらに料金が上がる確率大ですが、個人手配ではなく、旅行会社の主催するツアーに参加するか、オーダーメイドの旅行にすることです。というのも、ツアーやオーダーメイドだとどんな書類や手続きをすればいいのかきちんと説明してくれますし、大手の旅行会社には書類の作成や申請を代行してくれるところもあるからです。

いろんな形(航空券・航空券+宿泊・ツアー)の海外旅行におすすめ

どこ経由で入手するにせよ、現在、航空券は「eチケット」と呼ばれる電子チケットになっています。

つまり、空港でチェックインする際には、「eチケットの控え」(「予約確認書」「お客様控え」「旅程表」など名称は様々)が必要になります。

チケットを購入したら、必ずeチケットの控えをプリントアウトしておきましょう。

スマホにeチケットの控えをダウンロード・保存・プリントアウトしたい!

ダウンロード・保存の仕方

- スマホのブラウザ(SafariやGoogle Chrome)で eチケットの控えを開く。

- eチケットの控えがWebページにある場合:ダウンロードボタンを見つけてタップ。

PDFの場合:スマホした中央の四角に上向き矢印のアイコンをタップ。 - Webページにある場合:必要に応じて保存先を指定し、ダウンロードが完了すると保存の通知があるか、指定したフォルダー内を確認。

PDFの場合:出てきた項目の中から「ファイルに保存」をタップ。保存先を選択して「保存」をタップ。

コンビニでのプリントアウトの仕方

スマホに保存した書類を印刷するのに使えるアプリはコンビニによって異なります。

詳細については以下の記事の「ステッカーの印刷」内にある「コンビニのマルチコピー機を使用」を参考にしてみてください。

*私の知人のように航空券に関する情報のリンク先が英語表記で、どれがeチケットの控えなのかわからない人は、可能であればデバイス(スマホやPC)上で言語の切り替えをするか、英語の分かる友人・知人に助けてもらいましょう。

なお、渡航日や渡航期間の設定、チケットの購入は、訪問国への入国に絶対必要な手続きや書類申請に関する情報を集めた後にしないと、「出発までに準備が終わらなかった」なんてことにもなりかねないので気をつけましょう。

ワクチン(予防接種)接種証明書

ワクチン(予防接種)証明書は、感染症の予防接種を受けたことを証明するための書類です。

新型コロナが猛威を振るっていた頃には、渡航に際して世界中で新型コロナウィルスのワクチンの接種証明書、またはPCR検査結果の陰性証明書の提示が義務付けられていましたが、2025年の時点では黄熱病が流行している地域の国々に入国、それらの流行国からの入国、乗り継ぎの際に提示を求める国があるくらいです。

ただ、証明書を提示する必要がなくても、海外には日本にない感染症が流行している地域があり、特定のワクチン(予防接種)の接種を推奨されている場合があります。

心配な人は、一番最初に調べた外務省の海外安全ホームページの感染症危険情報と、厚生労働省の「海外渡航のためのワクチン(予防接種)」を参考に、推奨されるワクチン(予防接種)の接種を検討したほうがいいでしょう。日本検疫衛生協会のサイトには、海外への渡航予定がある人向けに、推奨される「予防接種のチャート」が掲載されています。

ワクチン(予防接種)によっては、間隔をあけて複数回接種しなければならないものもあるので、

- 渡航先がワクチン(予防接種)接種証明書の提示を義務付けているか否かの確認

- 必須ではないものの、ワクチン(予防接種)を接種するかどうかの判断

の2つを、計画の早い段階で行っておきましょう。

未成年者の渡航同意書

未成年者(18歳未満)の渡航同意書というのは、①未成年者が単独で、②片親のみが同伴して、③親以外の大人と海外旅行をする際に、同行しない親や親権者の同意を証明する書類です。

入国審査の際、必ずしもすべての国で証明書の提示を求められるわけではありませんが、子どもの誘拐や連れ去りを疑われるといったトラブルに見舞われないためにも、たとえ同意書の提示が必須ではない国に行く場合でも、用意しておいたほうが無難です。

- 未成年者の渡航同意書が必須か否か

- 必須の場合、

- 手続きの仕方

- 同意書の書式や記載内容、その他必要な書類(離婚や死別の場合には家族関係を証明する書類が必要)

- 同意書の作成完了までにかかる時間を確認

など、渡航先の国の大使館・領事館のホームページで確認しておきましょう。

海外旅行保険

世界には外国人に対して、海外旅行保険の加入、さらには保険加入の証明書の携帯を義務付けている国がいくつもあります。

自分が訪問する予定の国が、

- 海外旅行保険加入が必須かどうか

- 保険の加入証明書の入手方法

を確認しておくことが大切です。

ただ、それ以上に大切なのが、たとえ海外旅行保険の加入を入国の条件にしていない国に行く場合でも、海外旅行保険に入っておいたほうがいいということです。

病気やケガ、盗難といった不測の事態は、文字通りいつどこで起こるかわかりません。どれだけ若くて健康な人でも、時差ボケのせいで注意散漫になったり、気候や食事が合わず、体調不良に陥る可能性が十分あります。

海外の医療費はとにかくけた外れに高いです。ちょっとした治療に100万円越えの請求をされたなんて話がざらにあります。それに比べれば、海外旅行保険の保険料は微々たるものです。

私なら、海外旅行保険の加入が必須かどうかにかかわらず、たとえ滞在日数が短くても、保険には加入しておきます。

なお、中には「海外旅行保険が付帯されているクレジットカードを利用しているから大丈夫」と思っている人もいらっしゃることでしょう。けれど、その保険は本当にすべての事態をカバーしてくれますか。

- クレジットカードに海外旅行保険が付帯されているかどうか

- 付帯されている場合、何がどれだけカバーされるのか

- 一般の海外旅行保険と比べると、カバー範囲が狭く、保証額も桁違いに少ないです。

- 自動付帯か利用付帯(使えるようにするのに、特別な条件あり)か

- 年会費無料の場合はたいてい利用付帯です。

- 加入の証明書はどうやって入手できるのか

をきちんと把握し、クレジットカードの保険に加えて、別の海外旅行保険に加入することも検討してみましょう。

海外旅行におすすめの年会費無料のクレジットカード

エポスカードは丸井グループが発行するクレジットカードです。

- 最短即日発効

- 年会費無料のクレジットカードの中では疾病治療費用の補償額がいちばん高い(270万円)

- 最高3,000万円の海外旅行傷害保険が付帯している。ただし利用付帯(カード発行から90日以上経過かつ、エポスカードで旅行代金を支払う必要あり)なので、航空券を買う3か月以上前にカードを作成しておかないと、せっかくの保険が使えない。

- キャッシュレス診療に対応

ステップ1-3:入国に必須ではないが、推奨される準備の把握(出発の6か月前くらいまで)

入国の必須条件ではありませんが、他にも準備しておくべきもの・ことがいくつかあります。

入国審査での英会話

飛行機から降りて真っ先に向かうのが、入国審査です。

そこで必要になるのが簡単な英会話。基本の「入国目的」「滞在期間」「滞在先」については、単語やフレーズレベルで構わないので、スムーズに対応できるように、返答を暗記しておくといいでしょう。

ただ、質問の順番は決まっていませんし、うまく聞き取れるか不安という人もいらっしゃるでしょう。

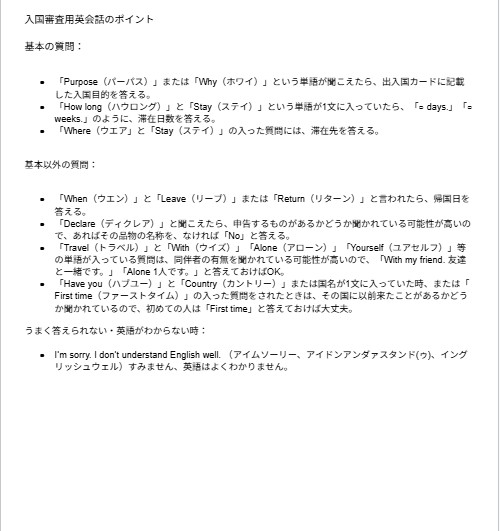

基本の質問では、

- 「Purpose(パーパス)」または「Why(ホワイ)」という単語が聞こえたら、出入国カードに記載した入国目的を答える。

- 「How long(ハウロング)」と「Stay(ステイ)」という単語が1文に入っていたら、「○ days.」「○ weeks.」のように、滞在日数を答える。

- 「Where(ウエア」と「Stay(ステイ)」の入った質問には、滞在先を答える。続いて「Reservation(リザベーション)」と言う言葉が聞こえたら、予約の有無を聞かれている可能性大なので、「Yes(イエス)・No(ノー)」で答える。

基本の3つ以外の質問をされたとき、

- 「When(ウエン)」と「Leave(リーブ)」または「Return(リターン)」と言われたら、帰国日を答える。

- 「Declare(ディクレア)」と聞こえたら、申告するものがあるかどうか聞かれている可能性が高いので、あればその品物の名称を、なければ「No」と答える。

- 「Travel(トラベル)」と「With(ウイズ)」「Alone(アローン)」「Yourself(ユアセルフ)」等の単語が入っている質問は、同伴者の有無を聞かれている可能性が高いので、「With my friend. 友達と一緒です。」「Alone 1人です。」と答えておけばOK。

- 「Have you(ハブユー)」と「Country(カントリー)」または国名が1文に入っていた時、または「First time(ファーストタイム)」の入った質問をされたときは、その国に以前来たことがあるかどうか聞かれているので、初めての人は「First time」と答えておけば大丈夫。

うまく答えられない・英語がわからないときは、

I’m sorry, I don’t understand English well. (アイムソーリー、アイドンアンダァスタンド(ゥ)、イングリッシュウェル)すみません、英語はよくわかりません。

と言うといいかもしれません。

ただ、たとえうまく答えられなかったり、何を質問されているのかさっぱりわからなくても、日本語の通訳が呼ばれたり、何も言わずにそのまま通してくれることもあるので、審査官が不愛想だからと言って心配する必要はありません。

宿泊施設の予約

前述したように、入国審査できかれる基本の質問の1つが滞在先です。

特に初めて海外旅行をする人は旅行の全期間中の滞在先(宿泊施設)を、国内にいる間に予約しておくことを強くお勧めします。(航空券を取る際に一緒に予約すると便利です。)

また、予約番号や予約の控えをプリントアウトしておきましょう。

両替&クレジットカード

海外旅行で商品やサービスを購入する際の主な手段は、現金かクレジットカードになります。

そこで検討すべきなのが、

- 日本円でどのくらい現金を持っていけばいいのか

- 両替は日本国内ですべきか渡航先ですべきか

- どこの国の通貨に交換すべきか

です。

もちろん、渡航先、滞在期間、現地での活動、お土産の有無などによって、金額は大きく変わりますが、初めて、しかも個人手配で海外旅行をする人には、

- 1日当たり数千円くらい(目安)

- 持参する現金の半分程度を国内で両替

- 慣れない外国で英語での両替は不安かも

- 通貨によっては、国内では日本円に戻せないものあり

- 現地の通貨と米ドル(またはユーロ)に交換

- 国内で日本円から現地の通貨に両替できない場合は米ドルかユーロに交換

- 現地の通貨も米ドル(ユーロ)も両替しない日本円も小額紙幣多めで交換

- できれば複数のクレジットカードを持参し、クレジットカード払いを最優先

- 日本のクレジットカードが使えないことがある

- クレジットカードのほうが為替レートがお得

- 現地の通貨が足りなくなったときは、現地のホテルや銀行など正規の両替所で両替

- 偽札をつかまされないため

- 現金もクレジットカードも2つ以上の財布に分けて保管

- 盗難対策

をおすすめします。

なお、クレジットカードを持っていないという人は、ぜひこの機会に作ってみてください。宿泊施設でのチェックインに必要になる可能性が高いうえに、身分証明に使える可能性もあります。さらに条件のいい海外旅行保険が付いていれば、もはや言うことなしです。

スマホの設定

海外旅行でスマホを使う方法には

- Wi-Fiルーターのレンタル

- スマホのキャリアが提供している海外ローミングサービス(ドコモのahomeやau海外放題)の利用

- 渡航先の通信会社のSIMカード購入

- 渡航先のフリーWi-Fiの利用

があります。

ドコモのahomeプランに入っているならともかく、「ルーターやSIMカードって?」というレベルの人、面倒くさがりの人には、断然④の「渡航先のフリーWi-Fiの利用」をおすすめします。

その場合、ただ1つ必ずやっておかないといけないのが、スマホの設定内にある「モバイルデータ通信のデータローミング」をオフにすることです。オンのままだと、まず間違いなく高額の通信料が発生します。

変圧器と変換プラグ

もし、スマホやPC、タブレットの充電だけなら、変圧器は必要ありませんが、渡航先のコンセントの形状が日本のもの(Aタイプ)と違う場合(B・B3・BF・C・O・O2・SEタイプ)には変換プラグが必要です。

渡航先のコンセントタイプを調べて、Aタイプ以外の場合は、今後別のタイプのコンセントを使用している海外の国に旅行する可能性を考慮に入れて、マルチ変換プラグを入手しておきましょう。

なお、ヘアアイロンや電気シェーバーといった電化製品を持参する場合は、確実に変圧器が必要ですが、製品によっては正しい変圧器を使っても、変圧できないもの(ナノイオンドライヤーなど)があるので注意しましょう。

ステップ2:書類等の申請・登録・手続きの開始(ステップ1の終了後)

入国に必要、または推奨される書類や手続き、それぞれの申請・登録・取得方法と完了までにかかる日数が十分にあることを確認したら、入手・取得・手続きに時間がかかるものから順に申請・登録手続きを始めましょう。

また、航空券の予約購入、宿泊施設の予約、必要に応じてクレジットカードの作成手続きもしておきましょう。

ステップ3-1:書類等の取得・登録・手続きの完了確認(出発の1~3か月前くらいまで)

ステップ2で始めた書類等の取得・登録・手続きが確実に完了していることを、なんらかの海外旅行の準備チェックリスト等を使って確認します。

なお、申請・登録・手続き開始から完了までに3か月以上かかるものがある場合は、確認時期をより早めの4か月前に早めておくといいでしょう。

ステップ3-2:安全情報の再確認(出発の1~3か月前くらいまで)

世界は毎日変化し続けています。いつどこでどんな災難に見舞われるかは予測できません。

もしかすると新たな感染症のパンデミックが起こるかもしれません。渡航先の政情が突然不安定になったり、治安が悪化するかもしれません。結果的に、旅行を取りやめたり、安全対策に関する準備に変更を加えたくなるかもしれません。

安全情報を再確認し、たびレジに登録して最新情報を受け取れるようにしておけば、急激な変化にも即座に対応できるでしょう。

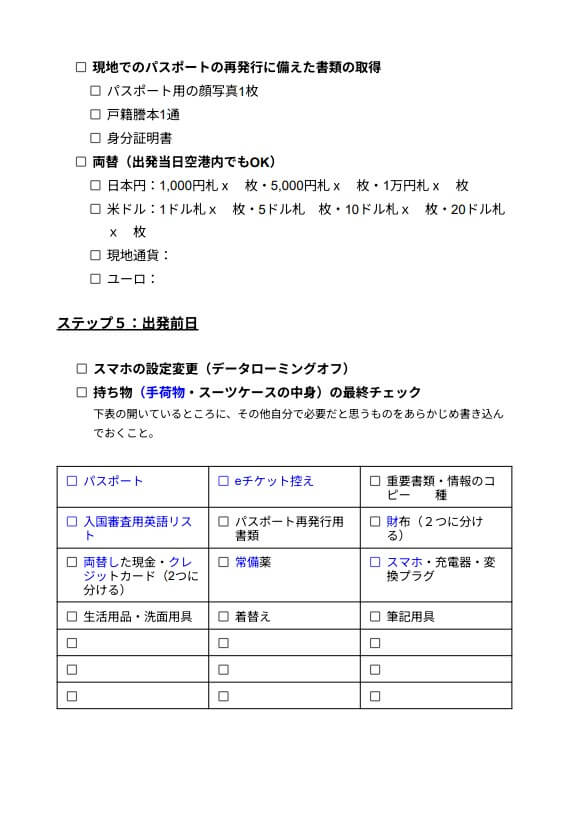

ステップ4-1:重要書類等のコピー・プリントアウトの作成(出発の1週間前くらいまで)

入国審査の際に提示の必要があるかないかにかかわらず、盗難や紛失のリスクに備えて、パスポートや重要書類は取得し次第、すべてコピー(プリントアウト)しておきましょう。

なお、パスポートのコピーには、万が一に備えて緊急連絡先(名前・続柄・電話番号・Eメールアドレスなど)を書き加え、現地での再発行にも対応できるように、パスポート用の顔写真1枚・戸籍謄本1通・身分証明書を用意しておくと安心です。

さらに、コピーはスマホにも保存しておくと、二重に安心です。

ステップ4-2:入国審査用の英語リスト作成(出発の1週間前くらいまで)

英語力が心配な人は、①税関申告書や出入国カードなど、航空機内、または到着した空港内で記入する書類用の英語、②入国審査での英会話のポイントを記載した文書を作成、必要事項を記入して、プリントアウトしておきます。

前述の内容をまとめた入国審査用英語リスト(編集不可の)は画像下のダウンロードボタンからダウンロードできます。

Googleにアカウントをお持ちの方は、ステップ1-2とステップ1-3で紹介した情報をまとめた入国審査用英語リストをコピーしてお使いください。(コピーした文書はユーザーのGoogle ドライブ内にあるマイドライブに保存されています。

ステップ4-3:両替(出発の1週間前くらいまで)

当日空港で両替するのでも構いませんが、小額紙幣に両替した3種類(現地の通貨・米ドルまたはユーロ・日本円)の現金を、半分くらいずつスーツケースの中と機内持ち込みの手荷物の中に分けて入れることを考えると、時間的に余裕があったほうがいいでしょう。

ステップ4-4:変換プラグの購入(出発の1週間前くらいまで)

スマホの充電に欠かせない変換プラグの購入をお忘れなく。

ステップ5-1:スマホの設定変更(出発前日)

高額請求に悩まされないように、データローミングを確実にオフにしておきましょう。

ステップ5-2:持ち物の最終チェック(出発前日)

手荷物とスーツケースの中に、それぞれ意図した持ち物が入っているか、持ち物リストを使って最終チェックします。

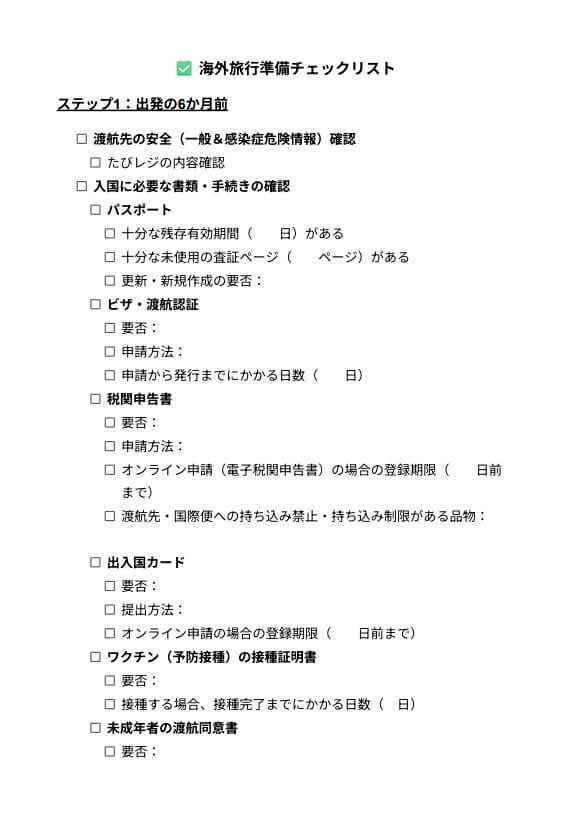

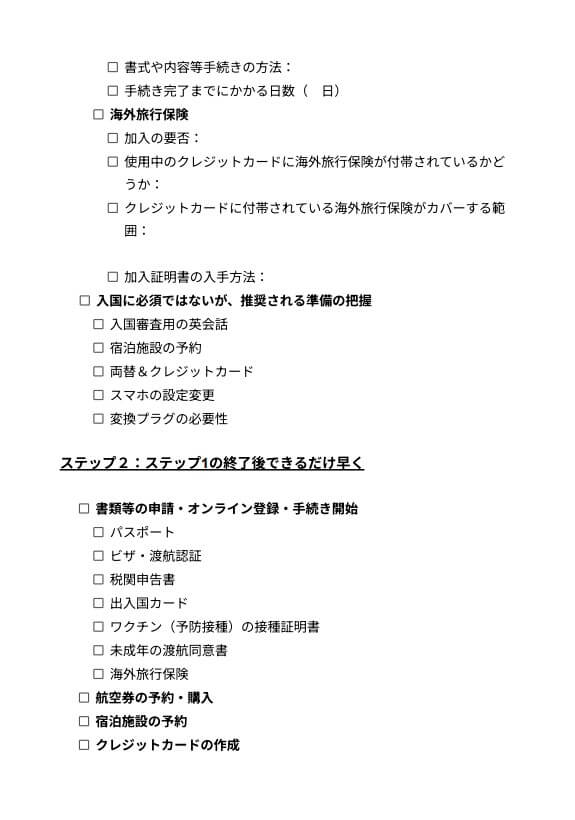

海外旅行の準備チェックリスト

前項の「海外旅行の準備ガイド」をもとに、時系列のやることリストと持ち物リストを合体させた海外旅行準備チェックリストを作成したので、よかったらご利用ください。

編集不可のチェックリストは画像下のダウンロードボタンからダウンロードできます。

Googleアカウントをお持ちの方は、こちらから編集可能な海外旅行準備チェックリストがコピーできます。

なお、どこの国に行く場合でも対応できるように、ありとあらゆる項目が入っているので、お使いになる際にはステップ2以降にある不必要な項目を塗りつぶすなり、消すなりしたほうがいいと思います。

まとめ

今回は、①ツアーではなく個人手配で、②初めての海外旅行を計画中、しかも③英語が苦手な人向けに、いつ何をどのように準備していけばいいかを説明した海外旅行準備ガイド(入国審査用英語リスト付き)と、時系列のやることリストと持ち物リストを合体させた準備チェックリストを紹介しました。

特に友人が行く予定のグアムでは、事前に電子渡航認証を申請、承認されていないといけないにもかかわらず、格安チケットサイト等で航空券を購入(+ホテル予約)したせいで、必須の手続きができておらず、入国を拒否される事例が多発しているとか。

「備えあれば患いなし」

しっかりと調査と準備をして、海外旅行を満喫してください。